Tomonobu Itagaki – Rockstar et ninja

Publié le :

4 commentaires

Rédigé par Neomantis Dee

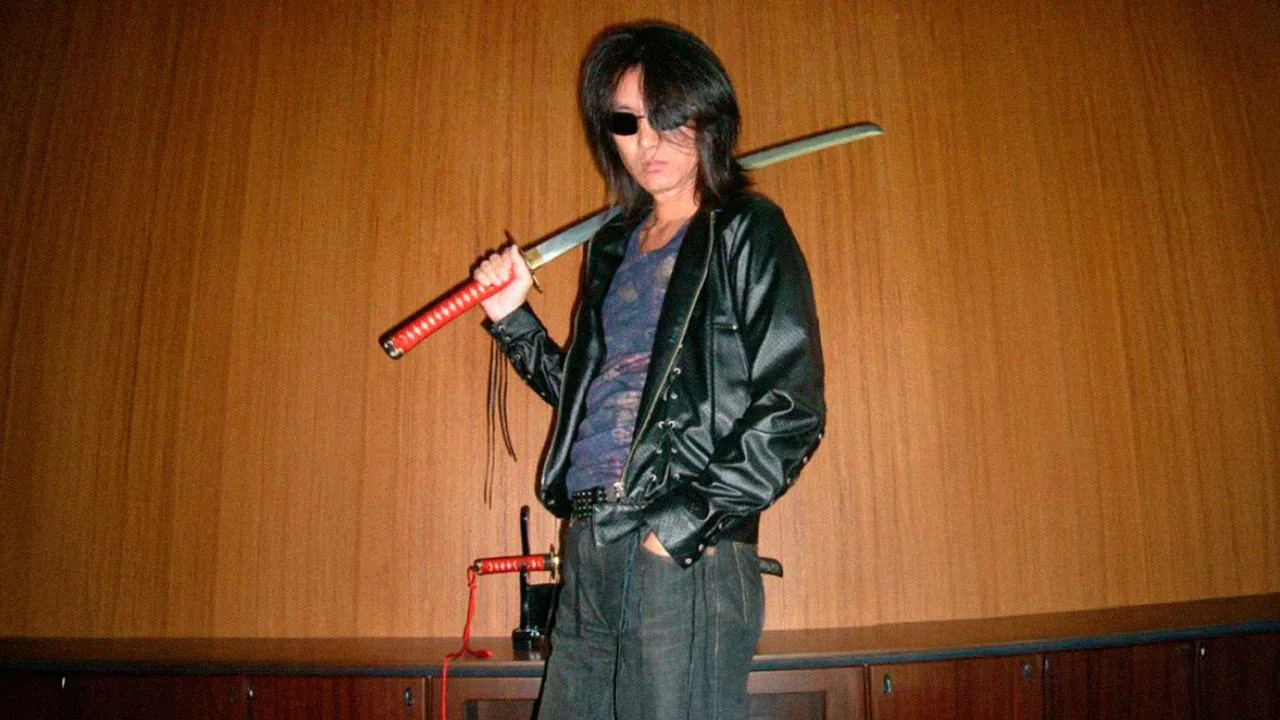

Tous les ninjas ne sont pas voués à s’épanouir dans l’ombre. Ils ne sont pas immortels non plus, en dépit des capacités surhumaines qu’on leur prête. 2025 sera à la fois l’année de célébration du trentième anniversaire de la Team Ninja, mais également celle du décès de son illustre fondateur. Ninja, samouraï, game designer, rockstar, Tomonobu Itagaki c’était un peu tout cela à la fois. Avec son allure de yakuza, muni de ses tenues en cuir et ses lunettes noires, ce passionné de jeu vidéo et d’art de la guerre prenait son travail très au sérieux. C’était un guerrier aussi déterminé qu’acharné, guidé par une vision personnelle du médium qu’il défendait corps et âme. À l’instar de son héros iconique, le monsieur n’était pas connu pour sa discrétion, plutôt pour son franc-parler et ses attaques répétées envers la concurrence et l’industrie qu’il méprisait ouvertement – mélange d’avis tranchés et de stratégie marketing. Un personnage mémorable, polarisant, mais au talent indéniable. Ses grands faits d’armes inspirent et forcent encore le respect aujourd’hui grâce à une philosophie de travail qu’Itagaki s’est appliqué à suivre contre vents et marées.

Notes : Ironie du sort, Tomonobu Itagaki est décédé quelques jours avant la sortie de Ninja Gaiden 4. Un jeu sur lequel il n’a pas bossé, mais faisant partie intégrante de son héritage, au même tire que Team Ninja, et par extension Tecmo, dont il a été plus que le simple visage.

Sommaire

ToggleTokyo 67

Tomonobu Itagaki est né le 1 avril 1967 à Tokyo et étudiera à l’université Waseda, où il obtiendra un diplôme de droit. Joueur passionné depuis son enfance, il grandit avec le désir farouche de suivre son instinct, de ne répondre d’aucune obligation. Un homme déjà atypique dont la ligne de conduite le mènera dans l’industrie vidéoludique au début des années 90. En parallèle de cet amour du médium, Itagaki vouait une passion assumée pour les arts militaires. Il s’intéressait autant à l’héritage guerrier de son pays (l’armée japonaise, les samouraïs, les ninja, en témoigne les katanas qu’il gardait chez lui et chérissait) qu’à celui des pays étrangers. Ses connaissances conditionneront sa vision du monde et sa manière de travailler.

Le monsieur avait un style particulier, reconnaissable, mais, surtout, il savait faire parler de lui. Ainsi, une partie de sa réputation, pas la plus mémorable, découle de son tempérament, de son comportement digne d’une rockstar – avec les travers qui vont avec –, et de prises de paroles virulentes, provocatrices, quand il ne flirtait pas avec les menaces comme envers Hiroyuki Kobayashi, producteur de Devil May Cry 4. Le fond de sa pensée reste difficilement sondable, surtout suite aux révélations de Katsuhiro Harada sur leur relation – on en reparle plus loin – , mais les déclarations resteront.

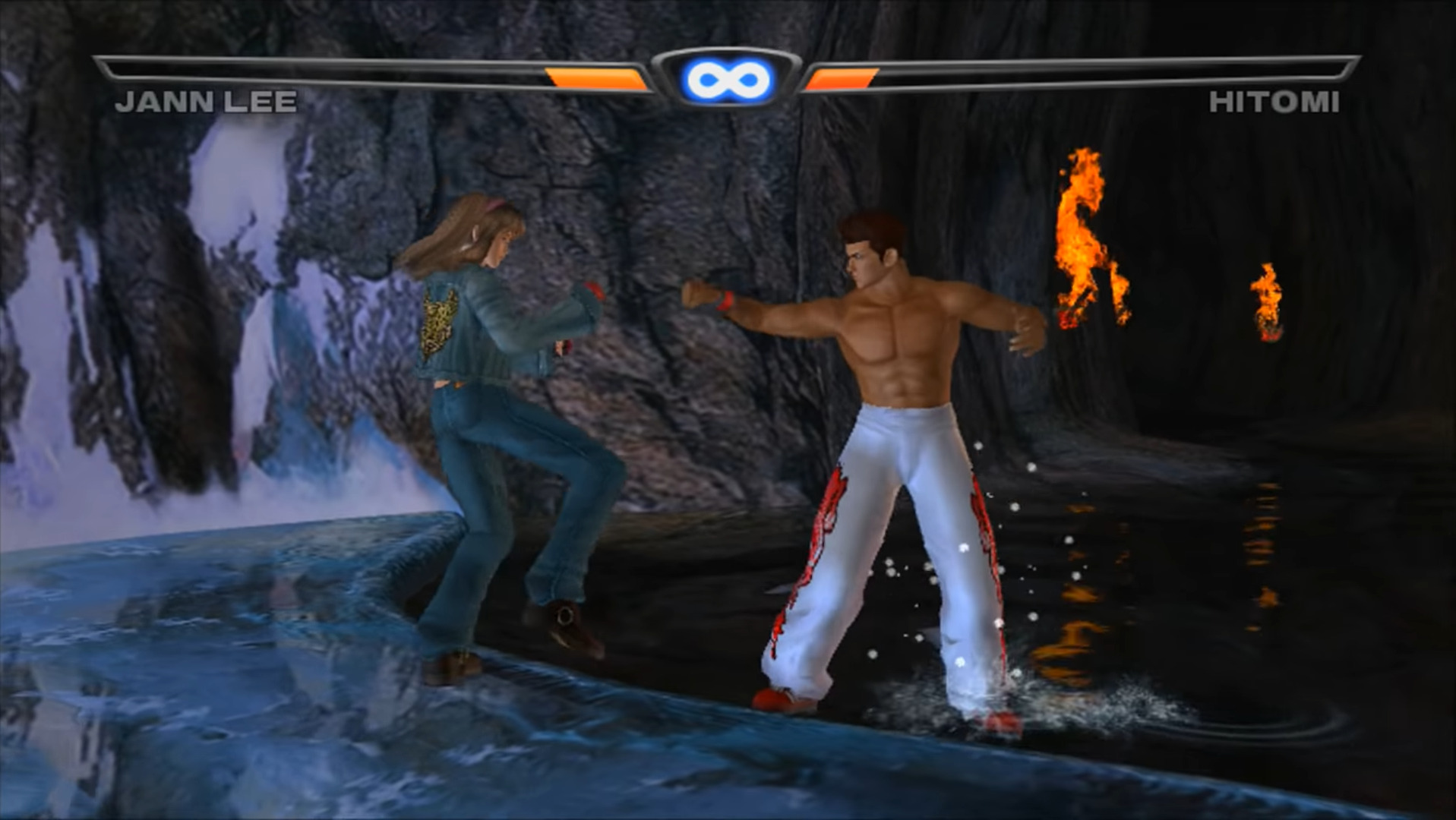

Lorsqu’il débarque chez Tecmo en 1992, l’entreprise va mal. Bien qu’il débute en tant que programmeur graphique sur la version américaine du jeu Tecmo Super Bowl (Itagaki mentionne aussi sa présence sur un opus Captain Tsubasa) la crise traversée par le studio semble lui avoir permit d’être rapidement propulsé à la tête d’un projet : un jeu de combat qui deviendra Dead or Alive. Développé sur le système Model 2 de SEGA à la demande de Tecmo, Itagaki fonde la Team Ninja en 1995 pour s’atteler au développement du soft. L’histoire nous la connaissons : déployé en 1996 sur borne arcade, DOA s’impose comme un tour de force. Certes la proposition n’égale pas encore la concurrence, mais le succès est là, et les prémisses d’un bouleversement aussi.

Parce qu’Itagaki était conscient de ses capacités – et celles de son équipe –, il savait que Dead or Alive ne s’imposerait qu’à partir du deuxième épisode. Qu’à ce moment il surpasserait la concurrence dominée par le pionnier Virtua Fighter, ainsi que Tekken en pleine ascension. À ce sujet, Harada s’est exprimé sur sa rivalité que les médias ont entretenue durant des décennies, particulièrement en occident, au point d’en faire un duel quasi légendaire. Pourtant, la vérité est tout autre, on y apprend qu’il s’agissait d’une stratégie globale et pas une haine personnelle. Comme rappelé par Harada, Tomonobu Itagaki utilisait des stratégies militaires afin de mener à bien ses projets (héritées de Sun Tzu, Musashi et d’autres). Les succès de DOA et de Ninja Gaiden résultent de ces stratégies, quand bien même les qualités intrinsèque des licences.

Military Strength

Au sein des studios, Itagaki est vite devenu une sorte de maître ninja. C’est lui qui ordonnait la direction à suivre et prenait les décisions importantes. Il a su bâtir une équipe talentueuse et choisie spécifiquement pour combler ses propres lacunes, pour quelle apporte les armes nécessaires mais qu’Itagaki ne possédaient pas. Sans ce clan, impossible de concrétiser les ambitieux projets. Parce que chaque projet de la Team Ninja était une guerre à mener contre l’industrie et le monde, c’est pourquoi, en tant que représentant du studio, Itagaki employait toutes les moyens à disposition. Le monsieur ira jusqu’à mener de minutieuses recherches pour comprendre la stratégie marketing de Bandai avec Tekken, pour analyser la structure hiérarchique des équipes, par exemple.

Il connaissait son concurrent sur le bout des doigts, jusqu’à son public cible comme l’affirme Harada. Les données récoltées servirent à faire de DOA l’opposé de Tekken. La licence Team Ninja visait un public plus occidental et comptait sur les joueurs et joueuses pour s’intéresser au jeu. Une niche dans la niche, suffisamment conséquente pour écouler plusieurs millions d’exemplaires et finir par imposer la série sur plusieurs décennies (la popularité de la licence restait bien en deçà des rivaux). D’ailleurs, le premier opus fut pionnier sur le online console – notamment parce que Virtua Fighter et Tekken restaient très centrés sur le marché des bornes d’arcade. Si Itagaki estime avoir atteint ses ambitions avec Dead or Alive 4 en 2005 (précurseur sur l’usage des avatars et des mondes virtuels en ligne), c’est bien l’épisode 2 qui propulsa la licence avant que DOA 3 confirme son excellence.

Les objectifs n’étaient pas de vendre le plus, mais d’offrir les meilleurs jeu de combat, et l’on parle là de gameplay et de plaisir de jeu. Un plaisir de jeu qui passe énormément par les graphismes selon Itagaki , ainsi que par la réponse offerte par le jeu à l’écran suite à la pression d’une touche par le joueur. Dead or Alive, comme Ninja Gaiden, était une vitrine technique pour Xbox, et pas seulement pour les poitrines outrancières des combattantes – là aussi il y avait un mélange de goûts personnelles et de stratégie marketing. Parce que les deux licences brillent par leur game design solide et leur gameplay d’une précision remarquable.

Malgré les quatre années de développement nécessaires pour Ninja Gaiden, la Team Ninja réservera du temps pour un projet moins ambitieux, jugé de mauvais goûts par beaucoup (critiques qui peuvent s’entendre dans une certaine mesure). Au lieu de rempiler directement sur un nouvel opus DOA après les succès conjoints des deux premiers, ou se concentrer sur NG, le studio préférait capitaliser sur une communauté précise de fans. En 2003, un an avant le grand retour de Ryu Hayabusa, Dead Or Alive Xtreme Beach Volleyball voit le jour, donnant la part belle à la gente féminine. Il s’agit d’une série dérivée sans grande ambition ludique. On ne lancera pas le débat sur l’intérêt de ces titres, cependant, un peu de contexte s’impose.

DOA Xtreme, c’est d’abord une réponse aux fans qui réclamaient un mini-jeu de volleyball dans la veine de celui présent dans Tekken 3. C’était sans compter sur un Itagaki toujours motivé pour tenter des choses avec un minimum d’ambition. Bandai a choisi le mini-jeu, Team Ninja développera un jeu à part entière dans lequel il y aura du volleyball, mais aussi d’autres activités. Dans l’espoir de limiter la charge de travail et les coûts, la priorité étant Ninja Gaiden, le moteur graphique de DOA 3 fut réutilisé. Pour revenir au contexte de production de Dead or alive Xtreme, mentionnons qu’aux débuts des années 2000, des fanatiques japonais idolâtraient les héroïnes de la licence (comme on peut le voir avec les Idols), et le spin-off s’adresse à eux.

En premier lieu, puisque le soft va s’exporter et trouver son public. Des pulsions à satisfaire, du social pour créer un lien entre les fans et les combattantes, sans oublier des mini-jeux plus rigolos qu’autre chose et des matchs de volleyball en bikini sur la plage. Si le gameplay n’est pas incroyable, le ludisme n’est pas perdu entre les protubérances siliconées du casting. En revanche, les volets suivants ne feront que rabaisser les qualités ludiques au profit du social et de la pulsion scopique. Il en faut pour tout les goûts et, visiblement, un public répond encore présent.

The Ninja From Nowhere

Bien qu’il n’ait pas créé la licence mettant en scène Ryu Hayabusa, c’est bien Tomonobu Itagaki et la Team Ninja qui la relanceront et la populariseront aux yeux d’une nouvelle génération, en 3D cette fois-ci. Homme autoritaire et peu conventionnel, lui-même se qualifiant de tyran (qu’il justifie par son perfectionnisme), à la langue aussi tranchante que son katana fétiche, Itagaki décide de suivre Xbox et sa stratégie d’implantation sur le marché japonais. Une manière pour lui de joindre son visage à celui de la marque sur l’archipel, de profiter des capacités techniques des consoles américaines également.

Itagaki n’avait que faire de la mode et du travail des autres, il ne s’intéressait qu’à sa vision. Nager à contre-courant était dans sa nature. Lorsqu’il travaille sur Ninja Gaiden avec ses équipes, le passif de la franchise n’était pas une préoccupation. Son seul objectif était de réaliser le meilleur BTA du monde – vision qu’il atteindra sur Ninja Gaiden II, selon ses propres dires et ceux de collègues. Tomonobu Itagaki embrassait la philosophie ninja, qui est un art militaire, et l’insuffla autant dans l’esprit des membres de la Team Ninja que dans le jeu. Et ce, sans faire de concession. Tout le monde ne méritait pas son jeu. Il recherchait un public méritant, selon sa vision élitiste assumée.

Vouloir séduire le plus grand nombre c’est risquer de perdre son identité. Le risque de se perdre dans la masse et/ou d’être vite oublié. Ninja Gaiden évoluait donc seul, sans ressembler à la concurrence ni rechercher l’approbation d’un public spécifique. La licence était destinée à rameuter les amoureux de beat’em all et de ninja, de beaux graphismes aussi. Bien sûr, la difficulté était un argument (héritage également des opus NES), cependant, en s’intéressant aux propos d’Itagaki il en ressort l’envie de réaliser une expérience satisfaisante. Ce qui devait convoquer les valeurs guerrières, y compris l’idée d’une satisfaction trouvée dans la souffrance et l’adversité.

Une philosophie qui renvoie aux jeux FromSoftware, dont Itagaki appréciait cet aspect, et qui doivent beaucoup à NG – consciemment ou non. Bien sûr, Itagaki se voulait plus radical, plus élitiste comme nous le disions. Le premier boss de Ninja Gaiden premier du nom était un défi censé trier les joueurs méritant des autres. Les joueurs capables de patience, d’endurance et d’adaptation qui sont des qualités fondamentales pour un ninja, mais nous en reparlerons. Quand la presse s’est majoritairement plainte de la difficulté qu’elle estimait n’être qu’une erreur de game design, la Team Ninja balança derrière l’opus référence Ninja Gaiden Black.

Une version améliorée (corrigeant des imprécisions et soucis divers) et soigneusement équilibrée par Tomonobu Itagaki lui-même, avec une augmentation notable de la difficulté comme doigt d’honneur aux critiques. Le mot concession ne faisait pas vraiment partie du vocabulaire des équipes. Au final, aujourd’hui encore NG Black est vénéré par une partie de la communauté et trône au rang de classique. Cependant, comme rappelé plus tôt, c’est bien le second volet qui retranscrit le plus fidèlement la vision d’Itagaki. Entre épure, technicité et art militaire. Par ailleurs, là où le game design de la licence se démarque, c’est dans sa gestion de la difficulté. En effet, les jeux Ninja Gaiden ne sont pas que succession de groupes ennemis blindés en santé et qu’il faut éliminer, bien au contraire. Les ennemis sont plutôt fragiles, mais n’en sont pas moins dangereux car tout découle de l’I.A.

Iron and Sword

Embuscades, parades, esquives, attaques groupées sans attendre son tour, les ennemis sont tenaces et implacables dans la série. Plus que jamais cela transparait dans Ninja Gaiden II et sa mécanique de démembrement. Esthétiser la violence pour en mettre plein la vue, oui, mais c’est surtout une façon de renouveler la routine des I.A adverses. Une fois démembrer, l’ennemis verra ses coups changer drastiquement. Selon Itagaki, cela sert également un propos sur l’état mental du guerriers qui, avec une partie de son corps en moins, n’est plus ce qu’il était. Dans cette guerre menée contre notre personnage Ryu Hayabusa, l’ennemi démembré sombre dans le désespoir et devient près à tout pour nous terrasser, y compris jouer le kamikaze.

De telles parties pris font peur aux financiers. C’est la raison pour laquelle les Sigma sont ce qu’ils sont, bien que leur succès en demi-teinte fit revoir les postures. Tomonobu Itagaki n’a pas bossé sur les opus Sigma. Sigma 2 fut même réalisé derrière son dos, sans concertation et en trahissant toute la philosophie de game design, allant jusqu’à censurer la violence. Une erreur que la parution cette année de Ninja Gaiden 2 Black confirme, le soft réintroduisant le gore et rapprochant l’expérience de la vision NG II (exclusivement sur Xbox), bien que la mouture soit issus de Sigma 2. Un bon compromis, donc.

En revanche, précisons que pour le premier Sigma les choses étaient différentes. Itagaki était au courant, malgré son refus de réduire la difficulté à la demande de la branche marketing. Et pourtant, conscient de son statut de leader de la Team Ninja et de ses responsabilités, il dû accepter. Non sans discuter avec Yôsuke Hayashi, fidèle de la Team Ninja en charge de réaliser Sigma, quant au fait de ne pas trahir la philosophie du jeu. Car Itagaki, comme il le dit dans le documentaire Behind the Sword, avait confiance en Hayashi. Sur ce point, Sigma ne déçoit pas tant.

Avant de revenir sur le cas Ninja Gaiden II, faisons un écart afin d’aborder l’épisode exclusif à la Nintendo DS, Ninja Gaiden : Dragon Sword. Si la décision de porter une licence réputée violente et aux graphismes réalistes sur DS interroge, sachant que la PSP existait, Itagaki était convaincu de son choix. Estimant que la PSP n’était guère plus qu’une PS2 miniature, il jeta son dévolu sur les spécificités propres à la console de Nintendo : le tactile et les deux écrans. Cette fois ci, l’idée derrière Dragon Sword était de pondre un épisode moins violent mais qui ambitionnait de devenir le meilleur jeu d’action de la DS, bien entendu.

Itagaki s’est personnellement impliqué durant le développement, en parallèle de NG II (les deux jeux sortiront en 2008 à quelques mois d’intervalles). Il avait à cœur d’expérimenter, de créer une expérience originale, et la console portable lui offrait l’opportunité. Il connaissait aussi le marché et prédisait le succès de la console pour les raisons mentionnées. En outre, le monsieur cherchait systématiquement à innover, à bousculer le statu quo. L’époque était aux jeux cérébraux types Dr Kawashima, voire débarquer un Ninja Gaiden redynamisait le catalogue peut-être encore trop enfantin de la Nintendo DS.

East Meets West

Revenons maintenant à NG II. Nous l’évoquions, cette version originale pensée par Itagaki diffère des autres publiées : mieux équilibrée et d’une difficulté ingénieuse, elle est surtout porteuse d’une vision. Une vision qui découle de l’art ninja — dans sa psychologie et son humanité, dans l’esprit militaire aussi. Ninja Gaiden est un jeu de ninja, tout est dans le titre. Certes, il n’est pas question de discrétion comme dans Tenchu, néanmoins, il y a des valeurs, un imaginaire collectif, une symbolique entremêlée de vérités qui se matérialisent au sein de ces expériences vidéoludiques.

Voici la conception qu’Itagaki se faisait des ninjas : « C’est peut-être difficile à comprendre si vous n’êtes pas japonais, mais il existe différents types de ninjas et ma vision du ninja n’est pas focalisée sur la furtivité ; un ninja est certes censé être caché, invisible aux yeux des autres, pour tuer sans être vu – comme un assassin secret. Mais ma vision du ninja est plus ouverte, je veux juste tuer tous ceux qui se mettent en travers de mon chemin ! Je pense que la plupart des enfants rêvent de devenir ninjas, bien sûr, mais ils ne pensent pas à l’aspect furtif, ils pensent à des scènes de combat impressionnantes et à la manière très cool dont les ninjas manient le katana – alors je voulais mettre davantage l’accent sur cet aspect. »

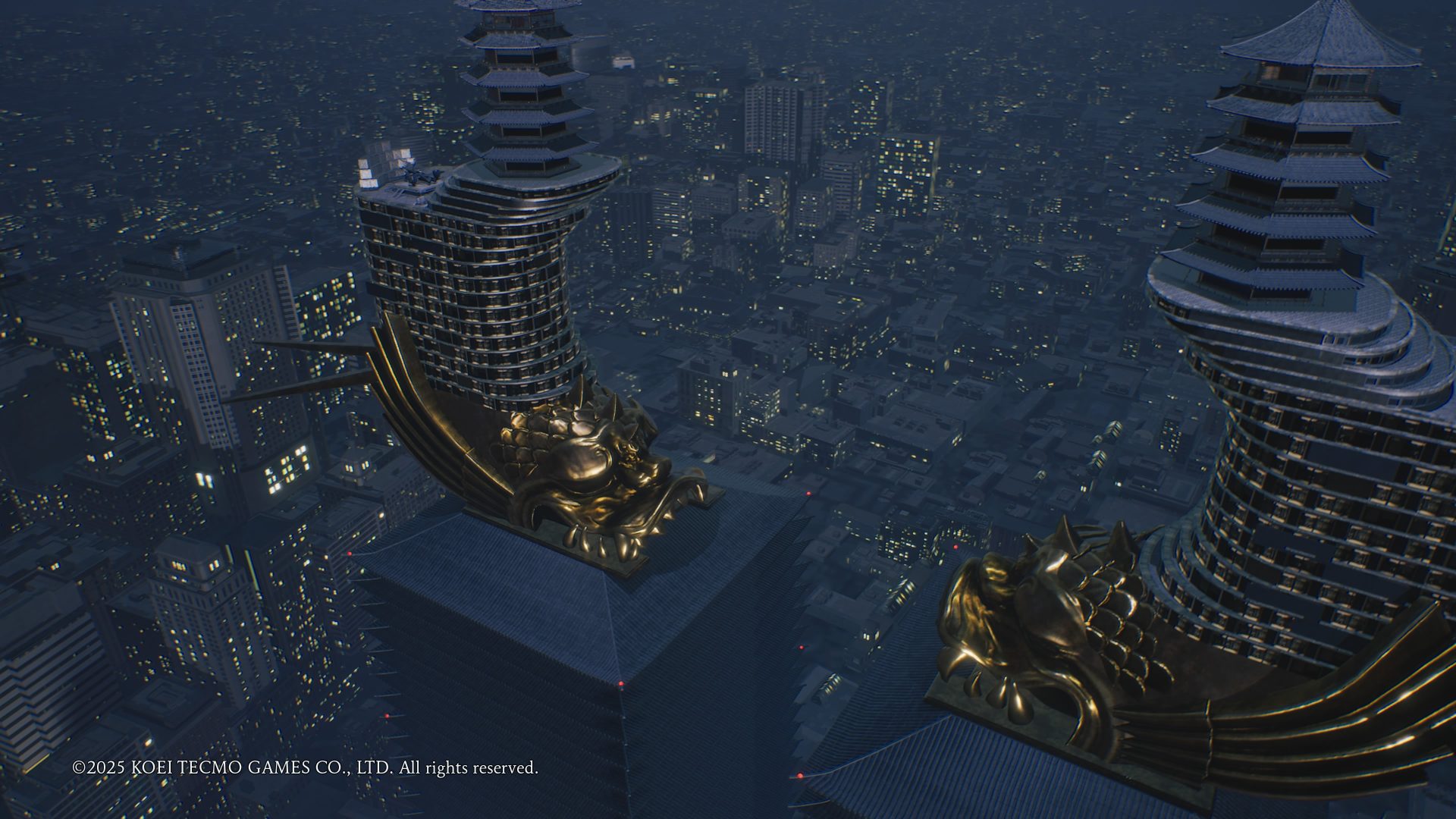

Avec Ninja Gaiden II, il souhaitait un titre violent, viscéral, une expérience suffocante évoquant la guerre : où gloire et plaisir ne sont obtenus que dans le sang et la douleur. Sans pour autant renier l’approche stylisée du ninja. Ainsi, la mécanique de démembrements est au cœur de l’expérience, de même que l’esthétisation de la violence. Le choix des environnements n’est pas innocent. Le but étant de toucher un public international, de puiser dans le réel afin de convoquer la beauté naturelle de notre monde. Quitte à s’entretuer, autant que cela se fasse au milieu de séduisants décors. Quant à l’aspect futuriste apparent, qui s’accentuera au fil des jeux, il s’appuie sur le tiraillement culturel du Japon entre sa modernité et son passé, y compris la culture ninja que la modernité contribua à évincer.

La beauté contraste avec la violence du jeu, tout en faisant écho à une citation japonaise énoncée par Tomonobu Itagaki : « Au Japon, il existe un proverbe « kachoufuugetsu », qui signifie « fleurs, oiseaux, vent et lune ». C’est un vague résumé des choses que les humains peuvent apprécier. On regarde une fleur et on se dit : « Oh, c’est vraiment joli ! ». On regarde un oiseau qui peut voler, ce que les humains ne peuvent pas faire, et on y voit un symbole de liberté, un objectif à atteindre. Le vent aussi, avec par exemple, le souffle frais d’une brise qui nous aide à affirmer notre humeur du moment. Et en contemplant la lune, on peut penser qu’elle est non seulement belle, mais aussi qu’elle peut susciter en nous l’envie d’y aller, de savoir ce qu’il s’y cache. Une sorte de curiosité en somme.

C’est pourquoi je pense que si l’on s’intéresse à ces émotions humaines fondamentales qui vont au-delà des frontières, sans se reposer sur le contexte de chaque pays, il est relativement facile de créer un jeu qui puisse être apprécié partout. Bien sûr, si vous demandez à quelqu’un d’admirer des fleurs et qu’il vous répond : « Je n’aime pas les fleurs. Pourquoi m’avez-vous demandé de voir des fleurs ? », c’est que ce genre de jeux n’est peut-être pas fait pour vous. Je me demande ce qui se passerait si je disais cela à un responsable marketing, et qu’il me répondrait : « Eh bien, nous avons mené des études de marché qui montrent que les fleurs ne sont plus à la mode ! » Mais bon, c’est juste ma façon de voir les choses. C’est ma philosophie .»

Pour revenir sur la figure du ninja, dans les idéogrammes utilisée pour l’écrire, on trouve les notions d’endurance, de cœur et de lame. Ce sont les premières qualités du ninja, avec la patience. Ces qualités sont mise à l’épreuve dans Ninja Gaiden, dans DOA également dans une moindre mesure. L’agilité de Ryu Hayabusa lui permet de s’adapter à toutes les situations, incluant les attaques volontairement hors champ. Au fil des heures, on apprivoise même la caméra et, une fois le gameplay et la philosophie du jeu appris, elle devient un imprévu sur le champ de bataille avec lequel composer. Si l’humain est, par nature, enclin à poser des questions pour trouver des réponses, le ninja, lui, doit apprendre par la pratique et la découverte. Jusqu’à ce que les réponses surgissent d’elles-mêmes. Imparfaite, la caméra trouve du sens dans la proposition, tandis que nos compétences se développent dans l’adversité.

Sense of Mission

Tomonobu Itagaki était le pilier, le moteur du studio comme en témoignent plusieurs membres de la Team Ninja au gré des divers documentaires visionnables sur l’internet. C’est bien la vision du game designer qui prévalait et que l’on retrouvait dans les jeux, nous en voulons pour preuve les opus DOA et Ninja Gaiden réalisés sans lui. Cela étant dit, comme pour le cinéma, la question de l’auteur fait toujours grincer des temps à droite à gauche. Nous parlons de projets collectifs, c’est vrai. Cependant, il y a des auteurs, ou plutôt des esprits créatifs dotés d’un puissant leadership et d’un égo plus imposant que la moyenne, suffisant pour que leur vision prédomine.

Les équipes travaillent alors de concert pour converger tous ensemble vers cette vision. Il existe de nombreux cas, pas qu’au Japon, qui le démontrent. Quoi qu’il en soit, Itagaki fait partie de ces figures susceptibles de laisser une empreinte sur une œuvre. Les personnalités de ce type ne s’inventent pas comme ça. Tous les rôles ne se valent pas créativement parlant : on ne demande pas à l’électricien de jouer les directeurs de la photographie. Malheureusement pour le game designer, la suite ne fut pas glorieuse. Les relations avec Tecmo se compliquèrent, suite à des accusations de harcèlement sexuel notamment – dont il sera innocenté – , sans parler de Tomonobu Itagaki lui-même. À l’évidence, ce n’était pas la personne la plus conciliante ni docile de l’entreprise et cela dû peser dans la balance.

D’abord démit de ses fonctions au sein de la Team Ninja qu’il gérait d’une poigne de fer, le visage de l’entreprise démissionnera en juin 2008, peu avant la sortie de Ninja Gaiden II. Itagaki aura encore des comptes à régler et intentera un procès à l’encontre de Tecmo pour une affaire de primes non versées sur Dead or Alive 4, de pressions internes et, plus largement, pour des questions de principe et d’honneur. Fin de partie pour Itagaki ? Pas tout à fait. Après son départ en 2008, il co-fonde Valhalla Game Studios avec Satoshi Kanematsu. Le seul titre connu et publié du studio sera Devil’s Third, un joli bide, largement (et injustement) conspué par une grande partie de la presse et des joueurs.

Sur le papier pourtant, comme nous rappelions lors d’une chronique consacrée au jeu, l’ambition propre au monsieur était bien là, à commencer par les katanas et la composante militaire. Des réminiscences de Ninja Gaiden également, sur certains aspects du game design et des combats. Bien sûr, le soft fut un échec logique, ne serait qu’en comparaison des travaux habituels d’Itagaki. Le développement difficile reste évidemment le nœud du problème. Ne serait-ce que graphiquement ça n’allait pas pour un titre estampillé Itagaki, la faute à un changement de moteur au mauvais moment, sans parler de l’éditeur contraint d’abandonner le projet. Les personnages bénéficient d’une modélisation convaincante, au contraire des décors, preuve des complications imprévus.

Un jeu qui n’est pas sans rappeler Wanted: Dead, lui aussi raté mais pas dénué de charme pour autant. D’ailleurs, vu que le soft fut développé par des anciens de Team Ninja, Tomonobu Itagaki apparaît au générique dans les remerciements spéciaux. Le projet Devil’s Third reste une expérience singulière et satisfaisante, ne serait-ce que par la nervosité du gameplay et l’univers qui ne se prend jamais au sérieux. Le reflet d’un game designer désireux de sortir des sentiers battus, refusant les tendances qui ne lui parlaient pas. Raté ou non, on manque de jeux de la sorte. L’échec conduira le studio à la dissolution courant 2021, avant que soit fondé Itagaki Games. Aucun projet n’aura eu le temps de voir le jour, et il n’y en aura pas.

Tomonobu Itagaki détestait les gens qui ne donnaient pas le meilleur d’eux-mêmes. C’est en partie pourquoi Ninja Gaiden est là, pour que l’on se surpasse, pour que l’on fasse de son mieux, justement. Tel le maître de son clan, il fonda Team Ninja qu’il révéla à la face du monde. Il avait le dernier mot et comptait sur une liberté créative pour mener à bien les projets qu’il estimait bénéfiques pour le studio. Un électron libre qui n’avait pas peur d’entrer en conflit avec la hiérarchie pour imposer sa vision. Cela dit, il savait aussi s’entourer des bons éléments. Des personnes talentueuses, avec des qualités qu’Itagaki ne possédaient pas, et capables de comprendre sa vision, en dépit de ses excès, ses colères, ses zones d’ombre faisant de lui une personnalité clivante.

Il était un ninja, sous bien des aspect, prêt à se battre pour ses convictions et ses valeurs. Il a fait ce qu’il avait à faire avec ses licences et n’a jamais cessé de prendre des risques. Un individu plus sensible qu’il en avait l’air, créateur de jeux plus fins et techniques qu’ils en ont l’air. Dans la violence, Itagaki et la Team Ninja d’alors n’ont cessé de convoquer la beauté du monde réel. Que ce soit via les corps de femmes et d’hommes de notre réalité qui ne cessent d’inspirer l’humanité, via cette nature riche et colorée, avec ces cerisiers à la beauté éphémère que Tomonobu Itagaki plaçait religieusement dans chacun de ses projets, etc. Et si la violence est humaine, cherchons la catharsis vidéoludique, sans jamais oublier que dans jeu vidéo, il y a jeu, et c’était bien la motivation première derrière les travaux du monsieur.

Cet article peut contenir des liens affiliés