Il n’y a encore pas si longtemps, le nom d’Heart Machine signifiait quelque chose de fort pour celles et ceux nourrissant un appétit pour les jeux indé. On ne cessera de citer la pépite Hyper Light Drifter, un titre action-aventure où parviennent à cohabiter de manière assez brillante une narration ultra-minimaliste, un univers fascinant et un gameplay simple d’une redoutable précision. Une expérience à l’origine d’une forte renommée pour un studio qui, hélas, n’est pas tout à fait parvenu à maintenir un tel élan. Au contraire.

Malgré un très bon Solar Ash par ailleurs trop peu cité pour illustrer un savoir-faire encore présent au sein de la boîte menée par Alx Preston, le ciel s’est récemment obscurci. Tout part du projet Hyper Light Breaker qui, en tentant le grand saut de l’accès anticipé, a fait face à un démarrage difficile, au point que les ambitions ont été revues à la baisse. Pire, plusieurs vagues de licenciement sont venues confirmer un avenir désormais inscrit en pointillés pour l’équipe de développement.

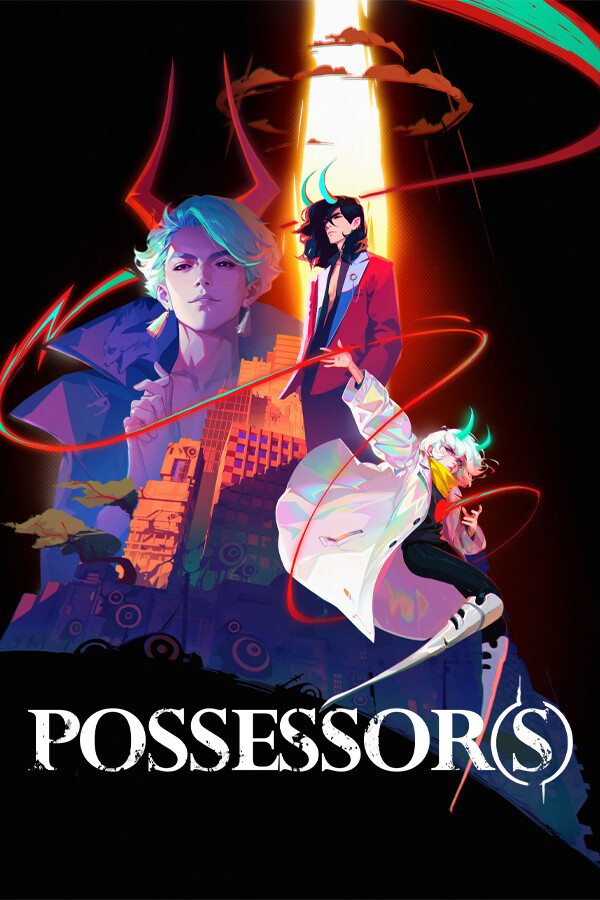

Parallèlement à cette suite orientée roguelike de Hyper Light Drifter, et au beau milieu de cette tempête, une autre production a fini par voir le jour. Possessor(s), un metroidvania dystopique ayant fait une première jolie impression visuelle à son annonce, porte la lourde responsabilité d’apporter, tant bien que mal, une éclaircie au sein du studio. Un ultime défi réalisable ?

Conditions de test : Nous avons joué à Possessor(s) sur PS5 classique durant 17h en version 1.002.000 puis 5h en version 1.003.000. Ce temps nous a permis de terminer l’aventure et de compléter la quasi-intégralité du contenu annexe.

Sommaire

ToggleVis ma vie d’esprit torturé

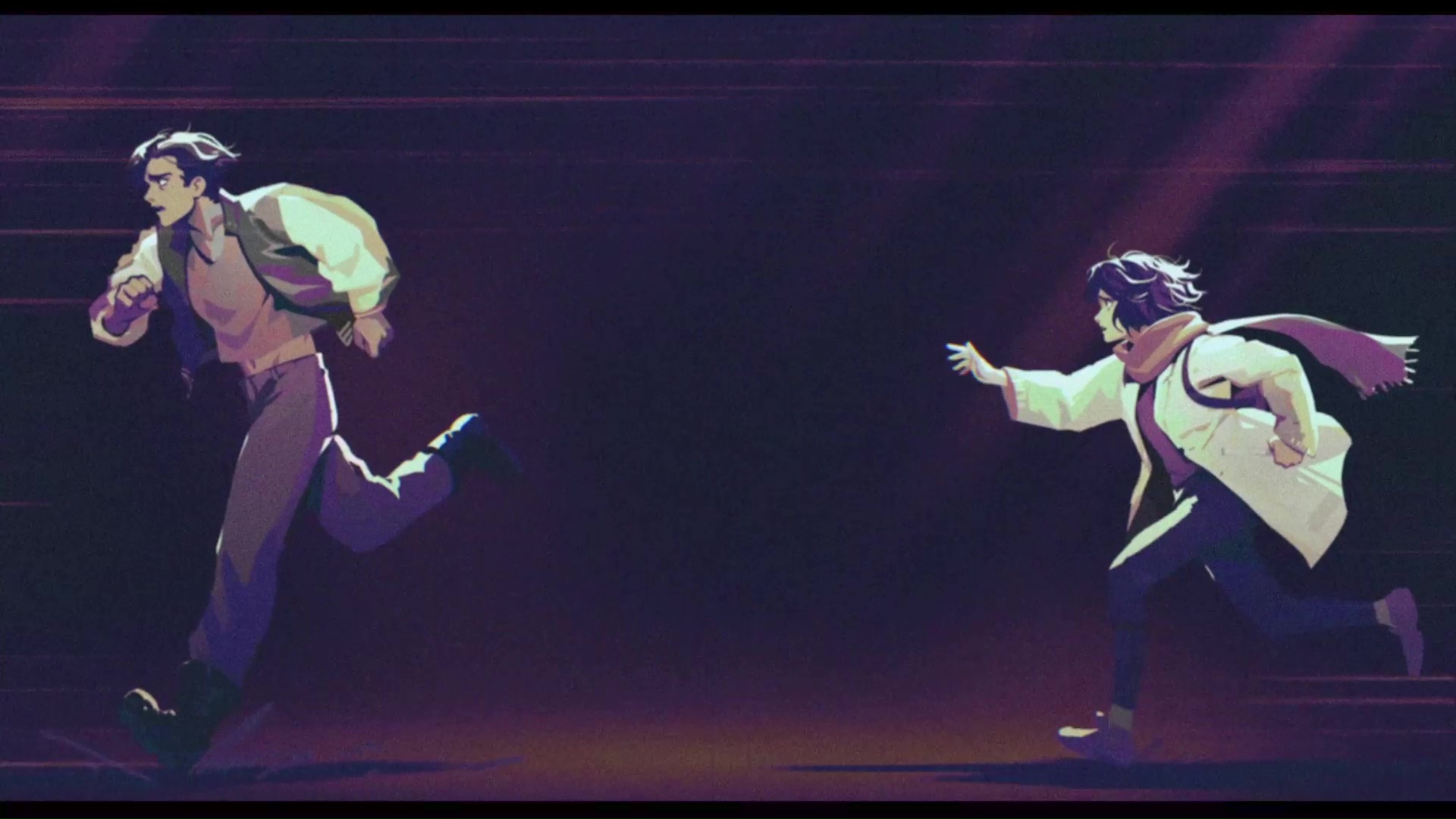

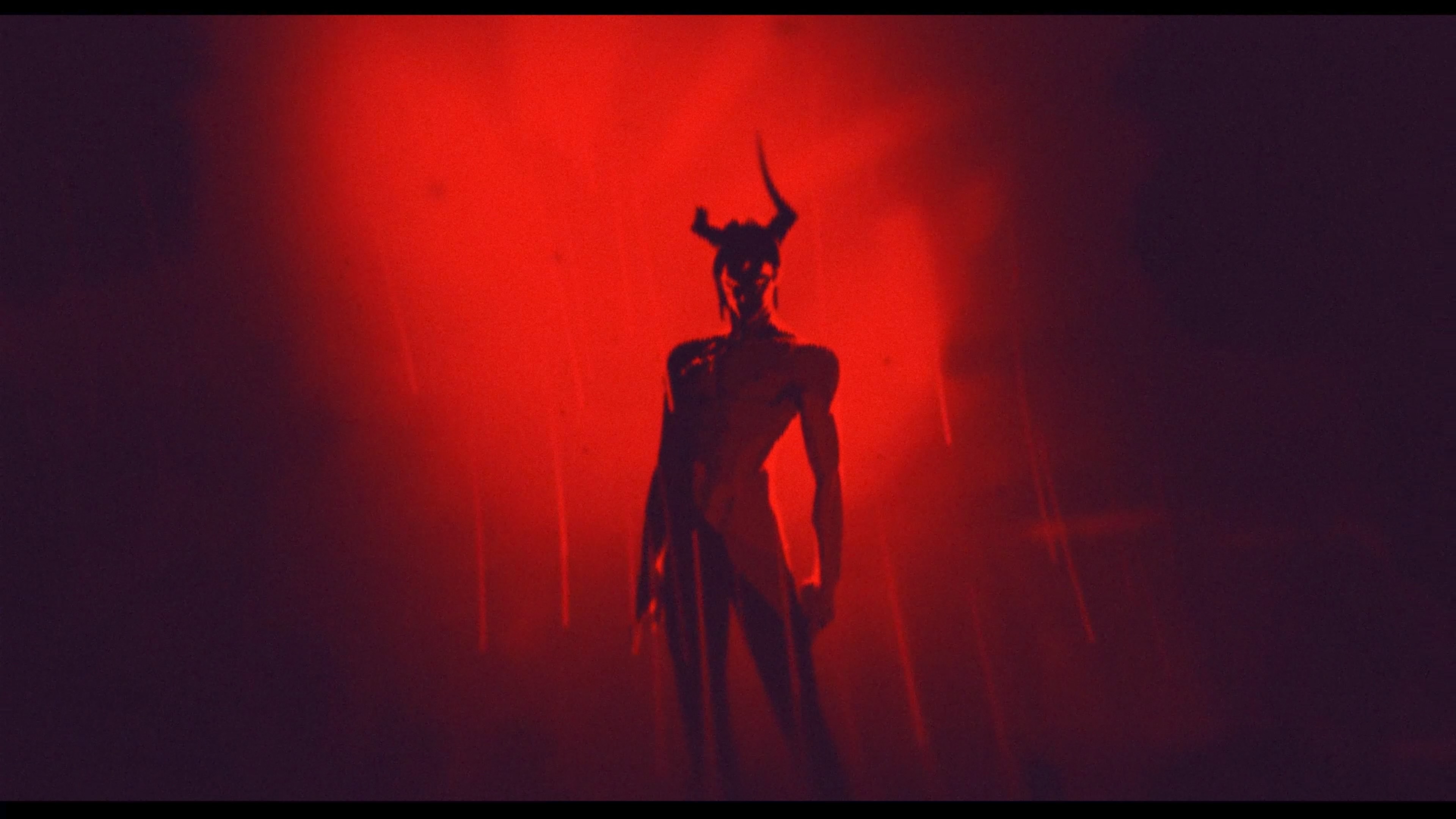

Un beau jour, dans la mégalopole hyper-technologique de Sanzu, un terrible incident provoque une apocalypse laissant s’abattre sur le monde d’innombrables démons. La plupart des humains sont massacrés ou, dans le meilleur des cas, possédés. Prise dans ce tumulte macabre, une adolescente nommée Luca assiste à la mort de son ami Kaz, avant de ramper désespérément avec les deux jambes broyées à la recherche d’aide.

Son salut, elle le trouve auprès de Rhem, un des démons lâchés dans la ville. Tous deux mal en point, le calcul est vite fait et ils concluent un pacte afin d’assurer leur survie mutuelle. Luca peut retrouver l’usage de ses jambes et profiter de capacités physiques développées tandis que Rhem occupe son esprit avec la promesse de ne pas prendre entièrement le contrôle.

Reste ensuite à survivre dans ce monde désormais en ruines alors que notre héroïne se demande si sa famille s’en est sortie. Son colocataire spirituel, quant à lui, espère retourner dans sa dimension. Ces deux personnalités que rien d’autre ne lie vont donc apprendre à cohabiter, ce qui constitue un premier fil rouge intéressant à suivre. Impulsive et dans la fougue que ses seize ans lui confèrent, Luca n’hésitera pas à renvoyer dans les roses Rhem et son antipathie ostentatoire vis-à-vis de l’humanité.

La subtilité, c’est qu’en possédant Luca, Rhem est en mesure de revivre les souvenirs de son hôte tout en nous offrant à nous-mêmes des bribes de lore à des instants précis. Une mise à nu qui finira par s’effectuer également dans le sens inverse, octroyant à Rhem une vulnérabilité qu’on ne lui soupçonnait pas forcément au départ. Cette relation évolue au gré des péripéties et des flashbacks mémoriels, devenant ainsi un des points forts de Possessor(s).

Le tout est cultivé sur une toile de fond mettant en scène tous les bons ingrédients de la dystopie tels que le contrôle total d’une mégacorporation et la restriction des libertés, un écart monstre entre les classes sociales, avec un soupçon de critique envers le capitalisme et la xénophobie.

Ces messages ne vont pour le coup pas hyper loin non plus, en se contentant d’exposer des évidences, mais l’ensemble est plutôt efficace en livrant une histoire essayant de s’éloigner du manichéisme. Ajoutons à cela une traduction française franchement bien sentie et on se trouve devant une aventure qui se suit parfaitement du début à la fin. Heureusement, car lorsqu’il s’agit de rentrer dans le vif du sujet, l’affaire est tout autre.

Hokuto de cuisine

Particulièrement à la fête grâce à des pépites comme Prince of Persia The Lost Crown ou le tout frais Hollow Knight Silksong, le genre du metroidvania semble plus reluisant que jamais. Et pourtant, des titres comme Shadow Labyrinth ou Rusty Rabbit, également sortis cette année, nous prouvent qu’une certaine maîtrise de la recette est nécessaire pour ne pas tomber dans ses pires pièges.

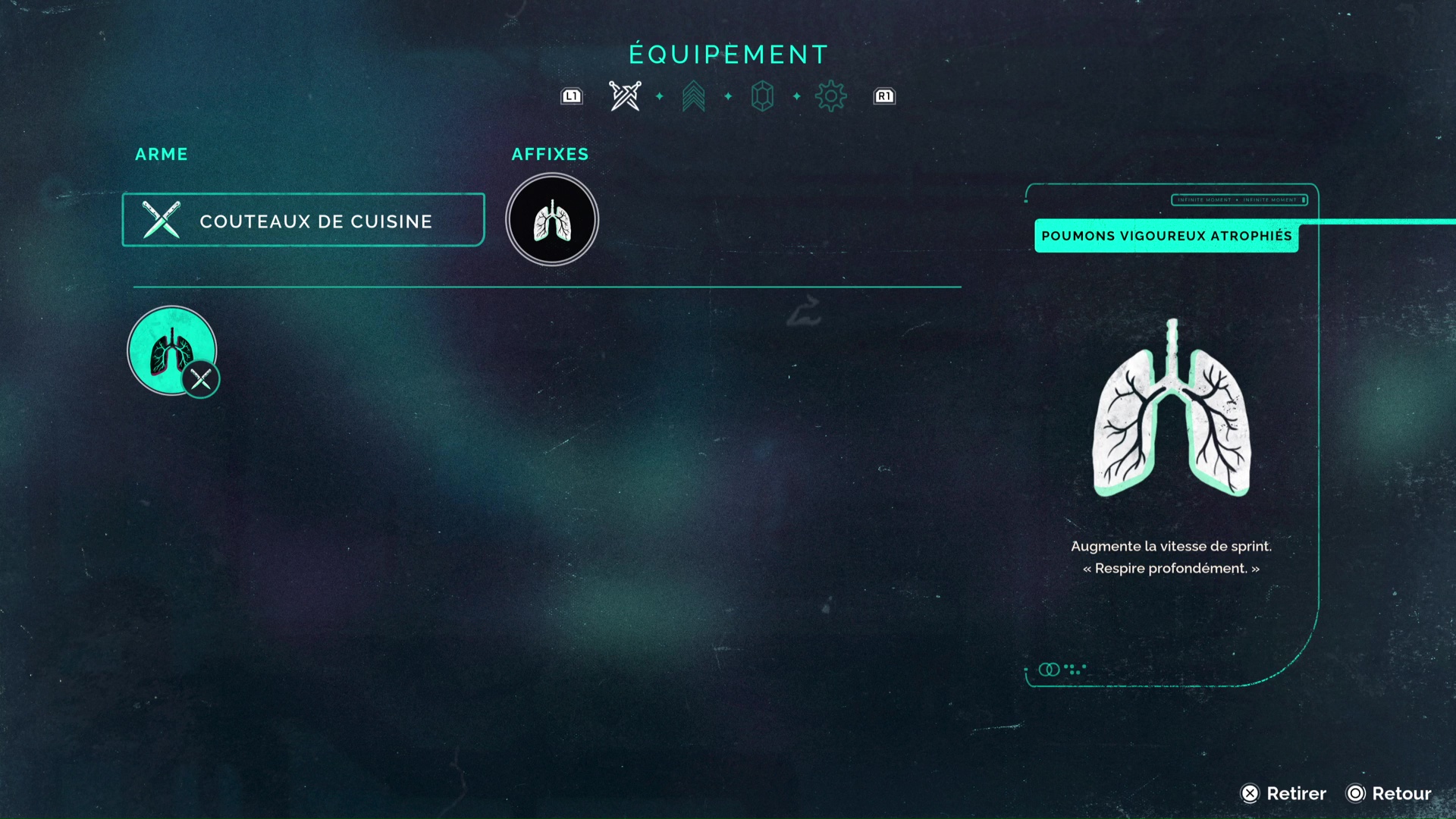

On aurait aimé ranger Possessor(s) dans la première catégorie, mais c’est finalement le deuxième duo que le titre va rejoindre. Toutes les bases sont là. On se bat avec une arme principale puis s’ajoutent rapidement des armes spéciales, utilisant une énergie particulière, ainsi que des affixes (comprenez des reliques, ou des charmes) pour venir nous offrir un ersatz de build avec lequel façonner Luca. Hélas, on comprend très vite que les débats vont être délicats.

Le gameplay des combats est lourd, et dans le mauvais sens du terme. On sent bien que l’équipe de développement a voulu donner de l’impact aux coups de Luca, notamment avec la batte de baseball, qui aura immédiatement gagné notre faveur comparée aux autres armes disponibles. Sauf que ça manque cruellement de réactivité, de dynamisme, de souplesse. On devine tant bien que mal un focus sur une mécanique de jonglage où, quand un ennemi atteint la limite de sa jauge invisible d’équilibre, finit par rebondir au plafond, au mur, ou sur les autres ennemis si l’on s’y prend bien.

Le problème, c’est que le résultat est plus aléatoire qu’autre chose, et le simple fait de vouloir jongler avec un seul adversaire offre déjà une gymnastique peu naturelle. À côté de ça, gérer plus de deux ennemis offre très souvent des moments de panique, et ne parlons pas des ennemis aériens, encore plus pénibles que d’habitude. Maintenant, finir par connaître par cœur la manière dont se battent nos adversaires et la maîtrise du blocage ou de la parade, permise par l’utilisation d’une arme spéciale précise, fait mieux passer la pilule.

Une pratique tacitement encouragée par le jeu car, du début à la fin, on ne ressent pas particulièrement de montée en puissance. On a beau récupérer de nouvelles armes principales et secondaires, tout se joue au niveau des affixes dont de rares augmentent la puissance des coups basiques ou bien l’efficacité des attaques spéciales. Et peu importe l’arme sur laquelle vous les greffez, l’effet restera le même.

Au moins, le bestiaire est assez… inspiré, même si nous ne sommes pas certains du mot choisi. Nous n’échappons pas au color swap de chaque espèce, traduisant des PV plus nombreux, une agressivité augmentée et des patterns différents, mais vu que les démons ont possédé à peu près tout ce qui bouge, parfois faute d’humains vivants, nous avons le droit à des mélanges étonnants, renforçant une direction artistique assez unique à ce sujet.

On pense particulièrement au fait de se battre contre des créatures à tête de classeur à tiroir, des démons fusionnés avec des plots de signalisation, ou encore des humanoïdes à la tête de téléviseur. Les boss, quant à eux, offrent des combats tout à fait corrects avec des patterns notables que l’on finit quand même par déjouer assez rapidement. Là encore, on retrouve des individus du quotidien plus ou moins altérés (ou non ?) par la possession, comme un prof de sport survitaminé ou un manager raté ayant enfin la sensation d’être écouté, cette fois par des minions démoniaques.

Ce côté quotidien altéré se ressent tout autant auprès des armes à notre disposition, entre de simples couteaux de cuisine ou une crosse de hockey, en passant par l’utilisation d’une souris d’ordinateur, d’une balle de baseball ou d’une boule de bowling. Une manière de nous rattacher à la dimension quasi contemporaine proposée par l’œuvre.

Esprit metroidvania, es-tu là ?

Bref, du côté du combat, on navigue souvent au milieu d’un bazar. La mauvaise nouvelle, c’est que ce n’est pas mieux, voire pire, en ce qui concerne la plateforme. Cet autre aspect majeur du genre s’avère en effet particulièrement imprécis. Dans le rôle du principal coupable, nous avons nommé le fouet.

S’il reste salutaire pour attirer les petits ennemis à soi durant les combats, il occupe également une fonction de grappin. Et n’y allons pas par quatre chemins, il s’agit certainement du pire exemple récent de cette mécanique pourtant largement utilisée dans le jeu vidéo. Qu’il est difficile d’enchaîner plusieurs points d’accroche sans louper son coup et tomber plusieurs mètres plus bas. Trop loin, trop près, trop tôt, on a l’impression que la fenêtre d’exécution est anormalement exigeante une fois sur deux.

Et ce ne sont pas les mouvements supplémentaires débloqués par la suite qui relèvent le niveau. La course murale offre un feeling lourdaud et désagréable, sans parler du dash aérien à la réalisation contre-intuitive, même si l’on s’y habitue au bout de plusieurs essais, il faut bien. Arrive donc fatalement ces moments où l’on doit combiner un peu toutes les capacités pour franchir des zones, et autant dire que si en plus des ennemis se trouvent dans les parages, il arrive de faire facilement un peu n’importe quoi.

Mais pourquoi, pourquoi vouloir faire simple quand on peut faire compliqué ? C’est une question ironiquement vitale à se poser, eu égard à la manière dont Heart Machine s’approprie le metroidvania. Car finalement, rien ne dépasse des standards du genre. Aucune folie particulière, aucune mécanique qui sort du lot, nous nous trouvons devant une copie des plus sages. Alors quand les seules choses auxquelles touche le studio bouleversent inutilement ce qui marche le mieux, on ne comprend pas.

Un constat qui s’étend à tout le squelette du jeu. Le level design joue de facilités assez déroutantes. Avec le grappin, on s’accroche à… rien ? Seulement des cercles symbolisant que c’est ici et pas ailleurs qu’il faut sortir son fouet. On se moquait en 2000 du Spider-Man de Neversoft pour sa faculté à tisser des toiles dans le ciel pour avancer : même combat. Des plantes grimpantes mutantes offrant parfois des raccourcis sont là sans trop savoir pourquoi non plus, et d’autres exemples peuvent encore être relevés.

Un monde Sanzu dessous

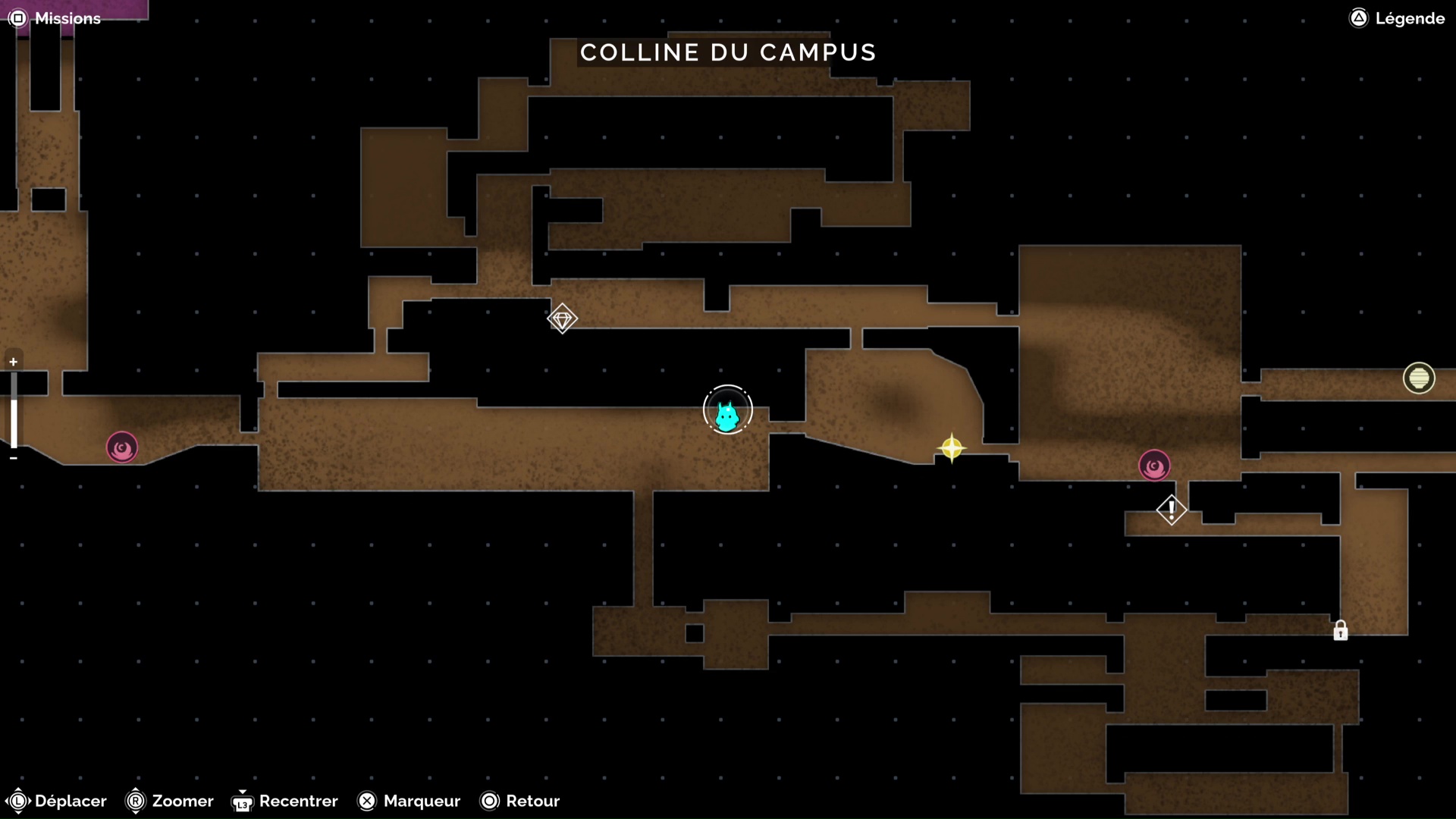

Des écueils sur la forme, mais aussi des faux-pas sur le fond. Se repérer dans Possessor(s) est vraiment peu évident, compte tenu de l’affichage rudimentaire de la carte. Chaque biome est présenté sous une succession de blocs plus ou moins grands avec les principaux points d’intérêt dispersés un peu partout.

Oui mais voilà, les zones aquatiques, le détail des différentes parois, la présence d’étage ou de conduit, rien n’est spécifié, obligeant presque à se rappeler avec précision comment était fichu un endroit inaccessible avant d’y revenir, ce que l’ajout de marqueurs ne pallie que trop timidement. Cette navigation se couple à un système de voyage rapide loin d’être confortable, avec des zones mal desservies en points de téléportation.

Alors est-il nécessaire d’expliquer à quel point il peut être embêtant de jouer à un metroidvania sans ressentir le plaisir de l’exploration ? Pas plus que s’adonner à la pratique de la complétion ne s’avère que peu reluisant ? Il existe bien des quêtes annexes à mener, ainsi que des boss optionnels à aller taper, mais lorsque les allers-retours sont pénibles, on y va parfois à reculons.

Les collectibles, particulièrement nombreux, n’échappent pas non plus à la nécessité d’un backtracking pas forcément excitant. La plupart d’entre eux sont récupérables dès le premier passage, et c’est déjà ça, sans compter la possibilité de placer des marqueurs, que l’on a déjà mentionné, afin de garder une trace approximative de leur localisation pour un passage dans un second temps.

Les personnes les plus motivées tenteront quant à elles d’aller faire la chasse aux homards cachés. Collectibles parfaitement anecdotiques, les homards nous poussent pour la plupart à ouvrir l’œil afin de dénicher des endroits bien dissimulés, voire des murs ou couloirs secrets. Certains nous demandent même de réaliser des enchaînements de mouvements particulièrement touchy, ce qui, vous l’aurez compris, n’est pas toujours facilité par le gameplay lui-même.

Ce qui est certain, c’est que vous ne commettrez pas la même erreur que nous. Trouver bon nombre de ces homards sur notre route, ne pas savoir comment les ramasser, avant de se rendre compte que le seul bouton qui ne nous est pas venu à l’esprit se révélait être le bon, ça régale. Et bien que l’on plaide volontiers l’étourderie, on ne peut s’empêcher de voir ici un des symptômes illustrant un manque de finition technique et de qualité de vie.

Les répercussions d’un climat inquiétant

Ne pas vouloir nous tenir la main reste un choix pouvant être intéressant, mais pas au détriment de la progression. Les homards sont en réalité un exemple plus anecdotique qu’autre chose, car il y a plus grave. D’une manière générale, si la progression est recensée dans un journal de quête, comme dans pas mal d’autres jeux du genre, on vous déconseille de laisser trop de temps entre deux sessions, sous peine d’être perdu.

Maintenant, attardons nous sur des détails. Dans Possessor(s), il est possible d’améliorer sa santé et son antalgique, l’objet de soin. Pour ce faire, nous devons ramasser des fragments et autres échantillons qui, une fois combinés, allongent la barre de vie et augmentent les doses de soin disponibles. Sauf que voilà, impossible de trouver comment. Est-ce en naviguant dans les menus, en se rendant auprès de checkpoints, en rendant visite à un marchand quelconque ? Rien de tout cela.

Non, la solution se trouve en réalité auprès d’un seul personnage bien précis que l’on rencontre certes dans le premier tiers de l’aventure, mais que nous n’avons aucune raison de retourner voir spécifiquement si l’information nous a échappé la première fois. Aucun rappel dans les menus, aucun tutoriel accessible (ni pour les autres mécaniques d’ailleurs), si c’est loupé, c’est tant pis.

Résultat, nous avons fait tout le jeu avec deux doses de soin, alors que nous avions fini par récupérer de quoi en posséder six à la fin du jeu. Et nous ne sommes pas les seuls. On en profite donc pour dire qu’à l’exception du boss final, et avec un build qui nous plaît, l’aventure reste gentillette, surtout si vous avez l’habitude de jouer à des jeux du genre. Dans le pire des cas, un mode Facile est prévu pour des péripéties légèrement plus tranquilles.

Reste à regretter les soucis techniques réguliers que nous avons rencontré. De nombreux out of bound (sorties des limites du décor) arrivent inopinément si l’on tente d’explorer là où ce n’est pas vraiment prévu, nous obligeant à une reprise à relancer le jeu. Des problèmes de sons interviennent lorsque l’on change de zones trop rapidement, et certaines ont carrément pu peiner à charger, occasionnant une chute. Au milieu de ces couacs traduisant un manque de temps et de polish très certainement dû à la situation interne actuelle, demeure heureusement quelques réjouissances.

Il est par exemple important de relever une certaine patte artistique made in Heart Machine persistante, transpirant dans chacun des jeux du studio. Les monstres, on l’a dit, mais aussi les personnages ou encore les cutscenes, tout ça a de la gueule, et c’est d’autant plus frustrant quand on évolue dans des environnements 3D moins convaincants, ou que l’on met cet ouvrage en parallèle avec tout ce qui ne va pas dans le jeu.

Même les musiques parviennent à renforcer cette ambiance bizarre d’apocalypse interdimensionnelle. Pas de trace du brillant Disasterpeace, mais Joel Corelitz, déjà présent sur Solar Ash, revient partager la bande-son avec Azuria Sky. Un thème principal d’une fragile douceur s’élève au-dessus de pistes plus discrètes, faisant plus office de mood global tantôt en adéquation avec le désespoir qui règne sur Sanzu, tantôt dans un décalage étrangement réconfortant, comme ce morceau chill joué lors de l’exploration du centre commercial abandonné. Il ressort aussi de la BO quelques idées expérimentales, à l’image d’un thème de combat de boss basé sur le bruit d’un destructeur de documents.

Cet article peut contenir des liens affiliés